글 ㅣ 심의섭 CD

예나 지금이나 많이 받는 질문 중 하나가 “어떻게 하면 카피라이터가 돼요?”다. 카피는 실무를 하면서 카피로 크는 거란 말을 수도 없이 하지만, 그래도 뭔가 방법이 따로 있지 않을까 계속 묻는다. 어떻게 하든 들어만 간다면 카피로 크는 길에 들어선다. 어떻게 클까? 여기 어리버리한 여자 카피라이터가 광고회사에 신입으로 들어가, 지금은 남아있지 않은 전설의 카피라이터 신입교육을 받으며 커가는 과정을 소소하게 풀어봅니다.

나, 광고회사 취직한 거 맞아?”

첫 출근…. 가슴 설레며 전날 밤 잠을 이루지 못한다(?)는 첫 출근을 했다. 산 넘고 물 건너 지하철 건너서 도착한 회사는. 꿈에도 그리던 광고회사. 사장님부터 위층에서 아래층으로 줄줄이 인사를 마치고 제작본부장님의 손짓에 따라 3본부로 배당. 전화로 불려온 대리님을 쫄랑쫄랑 따라간 자리는 유리문 바로 앞 안내데스크였다. 직속 사수인 카피 대리님, 그 위에 차장님, 위에 부장님, 위에 국장님, 위에 3본부장님. 층층시하를 모시고 있어야 했다. 그때를 생각하면 닭똥 같은 눈물이 앞을 가린다고요….

“넌, 몇 시에 퇴근해도 아침 7시 반까지 나와라. 본부 전체의 작업 다이는 걸레 빨아서 깨끗이 닦고, 팀 책상 전부와 선배님들 오시면 커피 타다 드리고. 알았지!” 팀이 5개인 본부. 팀마다 우리 회사 회의실에 있는 유리 깔린 그랜드 탁자가 있었다. 신입 왔다고 절대 안 치우시는 모든 팀의 디자이너 선배님들. 눌러 붙은 칙칙이는 아무리 박박 밀어도 안 없어진다. ‘아니 다들 손이 없나 발이 없나?’

“넌, 몇 시에 퇴근해도 아침 7시 반까지 나와라. 본부 전체의 작업 다이는 걸레 빨아서 깨끗이 닦고, 팀 책상 전부와 선배님들 오시면 커피 타다 드리고. 알았지!” 팀이 5개인 본부. 팀마다 우리 회사 회의실에 있는 유리 깔린 그랜드 탁자가 있었다. 신입 왔다고 절대 안 치우시는 모든 팀의 디자이너 선배님들. 눌러 붙은 칙칙이는 아무리 박박 밀어도 안 없어진다. ‘아니 다들 손이 없나 발이 없나?’

사수는 어떤 책을 읽으라고 지정해주었다. 광고학개론, 어느 광고인의 고백, 카피 이처럼 써라, 세계 우수광고 1000선, 백발백중 헤드라인…… 지금도 광고인들이 보는 주옥같은 책들은 그때 이미 카피라이터 입문의 교과서였다. 마케팅 관련 서적은 필수적으로 첨가되었다. 심지어는 사수가 모은 각 광고회사의 기획서를 복사해서 실제 기획서를 작성해보는 훈련까지 시켰다.

“눈물 젖은 3개월”

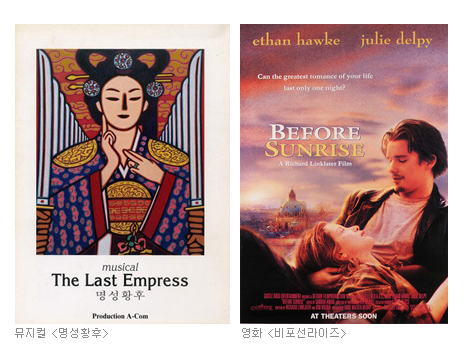

“석 달 동안 카피 쓸 생각은 하지 마. 넌 아직 카피가 아니니까.” ‘악?! 카피가 아니라니!!’ 사수 말이면 팥으로 메주를 쓴다고 해도 믿어야 했던 시절. 가슴은 아프지만, “네”라고 대답했다. 대신에 특이한 숙제를 내주었다. 한 달에 한 번 교보문고나 영풍의 베스트셀러 다 사서 책상에 쌓아놓기. 일주일에 영화 한 편, 뮤지컬 한 편, 연극 한편 보기.

“돈은요?” “네 돈으로 해야지. 어디서?” 질문 하니, 괘씸죄로 음악회도 추가다. 설상가상이다. 입사하고 석 달 동안 뭘 했을지는 상상에 맡기겠다. 충무로 나가서 식자 교정. 칼라이즈 받아오기. 스쿠프 뜨기… 등등 온갖 일을 다 했었다. 카피도 디자이너의 모든 일을 다 해봐야 한다는 사수의 지론으로 보드 자르다 손가락 잘릴 뻔한 적도 있다. 지금은 다 추억이 되었지만. 석 달 동안 사수는 정말 카피를 못 쓰게 했다. 독했다.

딱 석 달이 되는 날, 사수가 광고물 하나를 복사해 오더니 회의실로 나를 불렀다. 보루네오 광고물을 하나 떡 올려놓더니 헤드라인과 서브헤드· 오버헤드·리드카피·바디카피를 말해주셨다. 그 당시 모든 광고에는 카피가 참 많았다. 주님께서는 언제나 하고 싶은 말이 많지만, 더 심했던 시절이다. 일본 광고의 전통을 그대로 답습해서 그랬다는 이야기도 있지만 정확하지는 않다.

언제나처럼 A4지에 굴림체로 12포인트 한 줄씩 띄어서 5장 반을 써 다음날 아침에 보자고 한다. 그렇게 하면 대략 헤드라인 100개가 나온다. 오후 8시에… 내가 미쳐 소리가 절로 나온다.

참 많은, 참 많았던 카피들

각각의 카피는 이름이 있다. 영어를 줄인 애칭도 있으니, 상당히 중요했던 부분으로 대우받았다. 카피를 넘길 때 제대로 써주지 않으면 언제나 불호령이 내렸을 정도였다. ( ) 부분은 영어약자 애칭.

아이캐칭 카피(e/c) : 키비주얼에 재미를 주는 살아있는 카피들이 주로 쓰인다. 집행 때 빠졌지만 시안에 있던 아이캐칭 카피는 ‘자연의 느낌이 살아있다!’ 였다. 포인트가 아주 작거나 프리체로 쓰이는 경우가 대부분이다. 가끔 주님들이 포인트가 작으니 키우라는 엄명을 내려서 헤드라인이 두 개가 되는 경우가 많았다.

오버헤드(O/H) : 언제나 쓰면서도 오버헤드가 왜 필요할까 했지만 헤드라인을 짧게 할 수 있는 기발한 방법 중 하나다.

헤드라인(H/L) : 무슨 말이 필요한가. 헤드라인은 영원한 헤드라인이다. 특히 헤드라인에는 꼭 브랜드 네임을 넣어야 한다는 강박관념이 큰 시기였다. 헤드 이야기는 뒤에 한 번 더.

서브헤드(S/H) : 오버헤드에 들어갈 카피가 밑으로 내려오게 되면 서브헤드가 된다. 그 당시에는 그렇게 생각했다. 하지만 오버헤드와 서브헤드가 다 있는 카피를 쓰면서는 바로 접었다. 헤드라인으로 주위를 끌었으면 서브헤드에서 좀 더 친절하게 설명을 해주는 경우가 대부분이다. 헤드라인에 브랜드명이 없을 경우에 서브헤드에서 브랜드명이나 행사명 등을 쓰기도 한다.

리드카피(L/C) : 이놈의 리드카피! 영락없는 골칫덩어리다. 이미 서브헤드까지 다 쓴 경우에 더 이상 쓸 말이 없었다. 바디에 다 이야기되는 걸 어찌하랴. 신기하게도 리드는 꼭 쓰였다.

리드는 원래 바디카피를 읽지 않아도 전달하려는 메시지가 축약되어 보여야 하지만, 존경해 마지않는 사수께서는 그렇게만 두지 않았다. 가끔 카피 블록이 3·4개쯤 되는 경우가 있다. 보통의 리드는 카피 1 블록의 중요 포인트를 쓰지만, 좀 색다른 카피라이팅을 해야 하는 때이다. 3·4개의 리드카피만 읽었을 때 하나의 문장처럼 흐르듯이 여기 쓰는 것이다. 그냥 쓰기도 벅찬 리드를. 이 광고의 리드는 딱딱하다. 예를 들면 이렇게 바꿔야 한다. 단, 최소한 원래의 리드가 주는 의미는 유지해야 한다.

‘복합사무기, 경제적이지 않으면 무슨 소용일까요? HP의 첨단기술로 만드는’ ‘HP 오피스젯 한 대면 사무실 오픈 준비 끝! 중요한 비즈니스는’ ‘복사도 컬러로 하게 됩니다. 컬러프린터와 컬러복사기의 결합, HP 카피젯’. 한 타입의 리드만 써 가면 죽음이죠. 못해도 10개 이상의 리드를 써 가야 사수가 통과시켜줄까 말까다.

바디카피(B/C) : 제품의 특성과 사용법을 세세하게 풀어 쓴다. 기업PR인 경우에는 기업의 미래상· 경영철학·비전 등을 소비자 언어로 쉽게 이야기를 해나간다. 보통은 다들 읽지 않는다. 그래도 카피라이터는 온 열정을 다해 써내려 간다. 처음 시작을 의문형으로 할지 감탄형으로 할지, 결론을 앞에 낼지 뒤에 낼지 고민 고민 고민을 하면서 다양한 방법으로 많은 형태의 바디카피를 쓴다.

그 중에 2·3개만 채택되어 시안에 얹힌다. 보통 시안은 2·3개 정도라 나머지는 컴퓨터 안에 고이 저장되어 시간이 지나면 폐기되기 일쑤였다.

신입시절 가장 어려운 바디는 뭘까? 바로바로 30분 안에 시안에 얹어서 광고주에게 보내야 하는 바디카피였다. 생각은 안 나는데 디자이너가 시안에 얹힐 시간, 사수에게 보여줄 시간을 제외하면 15분 안에 카피를 다 써야 하는 상황이니까. 아직 순발력이 떨어지는 시기라 시간이 짧으면 더 힘든 게 사실이었다.

바디카피와 리드카피의 조화 : 요즘도 그런 훈련을 하는지 모르지만 전체 바디카피와 리드카피의 끝 라인을 맞추는 것도 카피의 임무였다. 리드와 바디는 크기가 달라도 끝 라인을 맞춰야 했다. 최대한 맞춘다고 해도 어쩔 수 없이 맞지 않는 경우가 대부분이었다. 그럼, 조사를 한두 자 더 넣거나 빼거나 해서 끝 라인을 다 맞추도록 요구한다. 머리에 쥐난다. 저렇게 빨갛게 그어져서 오면, 사수가 아니라 악마! 디자이너가 서체를 바꾸면 다 흔들리고… 그럼 죽고 싶어진다!

그 때는 왜 그랬는지… 아직도 끝 라인을 맞추려는 습관이 남아있는 걸 보면 참 신기하다.

“입봉 턱 내느라 월급 날렸다 ! 그래도 기분은 째지게 좋았다!”

언제, 어떤 광고로 입봉을 하느냐는 큰 사건이었다. 사수에게 팔리기도 힘든 카피, 그 중에서도 헤드라인이 그 위에 부장님·국장님·팀장님·기획 ·광고주 모든 단계를 거쳐 살아남기는 하늘의 별 따기 시절이었다.

그런데 어느 날 기회가 굴러들어 왔다. 사수가, 이미 안은 팔렸는데, 헤드라인을 다시 써야 하는 광고에 카피를 써보라고 했다. 언제나처럼 A4지에 굴림체로 12포인트 한 줄씩 띄어서 5장 반을 써 다음날 아침에 보자고 한다. 그렇게 하면 헤드라인 100개가 나온다. 좀 넘기도 하고 모자라기도 하지만. 대강 맞다. 오후 8시에… ‘내가 미쳐’ 소리가 절로 나온다. 몇 번 해봐서 시간만 주면 수단과 방법을 가리지 않고 숫자는 채우게 될 경지에 이르렀다. 그냥 밤을 샜다. 되든 안 되든 했다. 청소하시는 아주머니가 “오늘도 또야?” 하시면서 “밤새면 겨드랑이에서 냄새 나니까 샤워하고 오라”는 잔소리도 잊지 않으셨다. 무슨 관련이 있는지 모르지만….

그런데 어느 날 기회가 굴러들어 왔다. 사수가, 이미 안은 팔렸는데, 헤드라인을 다시 써야 하는 광고에 카피를 써보라고 했다. 언제나처럼 A4지에 굴림체로 12포인트 한 줄씩 띄어서 5장 반을 써 다음날 아침에 보자고 한다. 그렇게 하면 헤드라인 100개가 나온다. 좀 넘기도 하고 모자라기도 하지만. 대강 맞다. 오후 8시에… ‘내가 미쳐’ 소리가 절로 나온다. 몇 번 해봐서 시간만 주면 수단과 방법을 가리지 않고 숫자는 채우게 될 경지에 이르렀다. 그냥 밤을 샜다. 되든 안 되든 했다. 청소하시는 아주머니가 “오늘도 또야?” 하시면서 “밤새면 겨드랑이에서 냄새 나니까 샤워하고 오라”는 잔소리도 잊지 않으셨다. 무슨 관련이 있는지 모르지만….

그렇게 해서 쓴 이 샤시 광고가 내 인쇄광고 입봉작이 되었다. 입봉하면 일주일 동안 밥 사는 거라는 말에 속아서 그 작은 봉급에 죽어났었지만, 기분은 째지게 좋았다 !